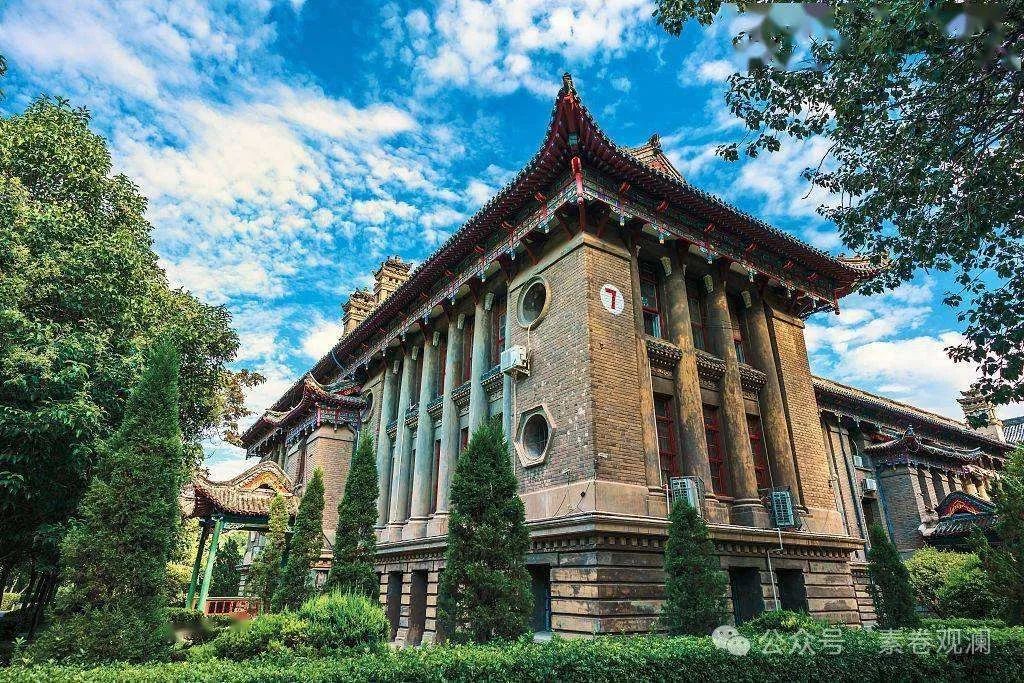

1927年,中州大学更名为“国立开封中山大学”,不久“河南省立农业专门学校”“河南公立法政专门学校”并入,学校定名为“河南中山大学”。1929年,张鸿烈先生为《河南中山大学第二届毕业同学录》写了序言:

当兹校之肇建也,宇宙晦蒙,海内波荡。庠序之费,移供饷糈;甲胄之伦,恶闻政教。予受命危难之际,蹐局进退之间,储不应需,拮据屡见。时诸生甫应试而入学,各教师亦允聘而莅校,方与钻研淬砺,日长月益。予乃激于奋勉之私,惟忧绠短。无如军署之内,破坏有人,度支之官,阻挠多术。势不得不委曲隐忍,与世优容。冀得饭余,籍资筹画,自补苴建设而外,时虞危及基金。每遇挫折,公私哽懼,所赖返我校舍,时闻弦诵之声,快意当前,不复自馁。盖自归国任事以还,使予深厉浅揭,投艰负责者诸生。而与相于风雨晦明之中,能曲谅予之苦衷者亦诸生也。

甲子政变,耳目一新,革命风声,潮起云涌。诸生内怵于学术之衰微,外感于民生之蹙迫。或居今稽古,以发扬国光;或舍故求新,以补救时弊。探赜索隐,抽秘骋妍。旦领师说,夕谋著述,瘁矣。然环顾流亡,軫念时政,尸枕籍于巉岩,路交横乎豺虎。乃欲蜚声腾实,转危为安。为激浊而扬清,遂舍身而卫党。故自诸生翱翔黉宇,而中州之学风士习,于以振其先声。抑自诸生致力于革命一途,而本党主义之间阐扬,遂以兹校为导源之地。

诸生行矣,去学校以日疏,负时望以日重。曩日之所研几探讨者,将悉以供社会人群。所望各矢精诚,任重致远。上无负于党国,下无慊于师友。则予虽疲勩此身,镂尘吹影,而凭资光彩,足慰平生。则今日之临别赠言,即以寓异日之拂席相待也。是为序。

固始张鸿烈

此时,张校长已专任河南省教育厅长,但河南中山大学第二届毕业的同学们仍然邀请老校长作序。在这份《序言》中,他回顾了河南大学走过的风雨历程,以亲历者视角回溯了学校初创阶段的艰辛及师生勤勉奋进的感人现象。

学校建立于天下昏暗、国内动荡不安之时。当时的军阀对政治和教育都不感兴趣,学校的经费经常被挪作军饷,因而资源匮乏、捉襟见肘是当时学校的常态。张校长受命于危难之际,面对军政官员的蓄意破坏和财政官员的多方阻挠,也只好委曲求全、隐忍宽容,希望能争取到一些资源,用于筹划学校的建设。除此之外,在动荡的社会环境中,还要时时担心所筹措到资金的安全。所以每遇挫折,公私两方面都感到恐惧。所幸回到学校,听到学生们读书的声音,顿时觉得心情愉快,不再感到气馁。张校长说:自从我回国任职以来,是诸位学生让我在艰难中坚持下来,承担责任;在风雨交加的日子里,能够理解我苦衷的也是诸位。

甲子政变后革命如潮水般涌起。各位内忧学术衰微,外感民生困苦,有的“居今稽古”,以传承传统文化;有的“舍故求新”,以补救时弊。你们深入探索隐秘的道理,抽取精华,展现才华,白天聆听老师的教诲,晚上谋划著述,真是辛苦。然而,环顾四周,流亡者众多,时局动荡,尸横遍野、豺狼当道。诸生欲“蜚声腾实”,而“激浊扬清”“翱翔黉宇”,中州的“学风士习”日益得以振兴。

诸位即将离开学校,虽然以后与学校的联系会逐渐疏远,但你们肩负的时代期望会越来越重。要将你们在学校所研究和探讨的学问,全部奉献给社会。希望你们各自秉持真诚,肩负重任,行稳致远。上不辜负国家,下不愧对师友。即使我疲惫不堪,但我微不足道,凭借你们的光彩,就足以慰藉我的一生。今天临别赠言,期待未来与诸生再次相见。

序言中张校长所说的“庠序之费,移供饷糈,储不应需,拮据屡见”问题,是北洋政府时期困扰中国整个教育界的一个痼疾(杨涛,2015)。出现这样的问题,其中既有工商业凋敝、整个国民经济处于崩溃边缘的缘故,也有中央政府名存实亡、地方军阀利用武力和强制手段擅自挪用各种经费的原因。然而,长期处于战乱中心地带的河南省,却于1922年在全国率先实现了教育经费独立,这一制度创新不仅缓解了河南教育界的生存危机,更探索出一条在动荡政局中维系教育命脉的可行路径。河南教育经费独立的实现,张鸿烈校长等人贡献甚巨。张校长后来还专门写了《河南教育经费独立之经过》一文记述此事:河南自民国八年至十一年,教育经费支绌达于极点,教育界与财政厅之冲突也达于极点,遂酿成民国九年军学两界空前绝后之大风潮。嗣后,教育界同仁李敬斋等提倡教育经费独立,鸿烈同各校长复以言辞激劝前省长张凤台,请其清理积欠、划分专款为河南学生留一线生机。......张省长遂决然通电全国“划分全省税契为省教育专款,其办法另征另结,专款存储,由财政厅金库另立账目,无论何时何地何人不准挪用,并组织教育专款监理委员会以监督之,此为教育经费独立之第一时期。”

张鸿烈校长的序言,是一部微缩的民国教育抗争史----在枪炮与诗书、破坏与建设、彷徨与笃定的撕扯中,教育者以“深厉浅揭”之姿守护文明火种。今日之高等教育,虽无硝烟弥漫,却面临技术异化、价值虚无、全球竞争等新挑战。重读此文,可悟教育之“不变”:对独立精神的坚守、对时代命题的回应、对人性光亮的信仰;亦需思教育之“变”:如何在算法时代重塑“弦诵之声”的感染力?如何在“躺平”与“内卷”间开辟“尽瘁社会”的第三条道路?答案或许藏于张鸿烈先生那句“冀得饭余,籍资筹画”的朴素智慧中——教育不必宏大,但须扎根泥土;不必喧嚣,但须直指人心。

(来源:公众号 素卷观澜)