张鸿烈,自1919年8月至1927年12月连续担任河南大学校长。在他担任校长期间,河南大学历经“河南留学欧美预备学校”“中州大学”“河南中山大学”三个阶段的学校升格和更名,可以说,他为河南大学的起步、转型与发展立下了汗马功劳。

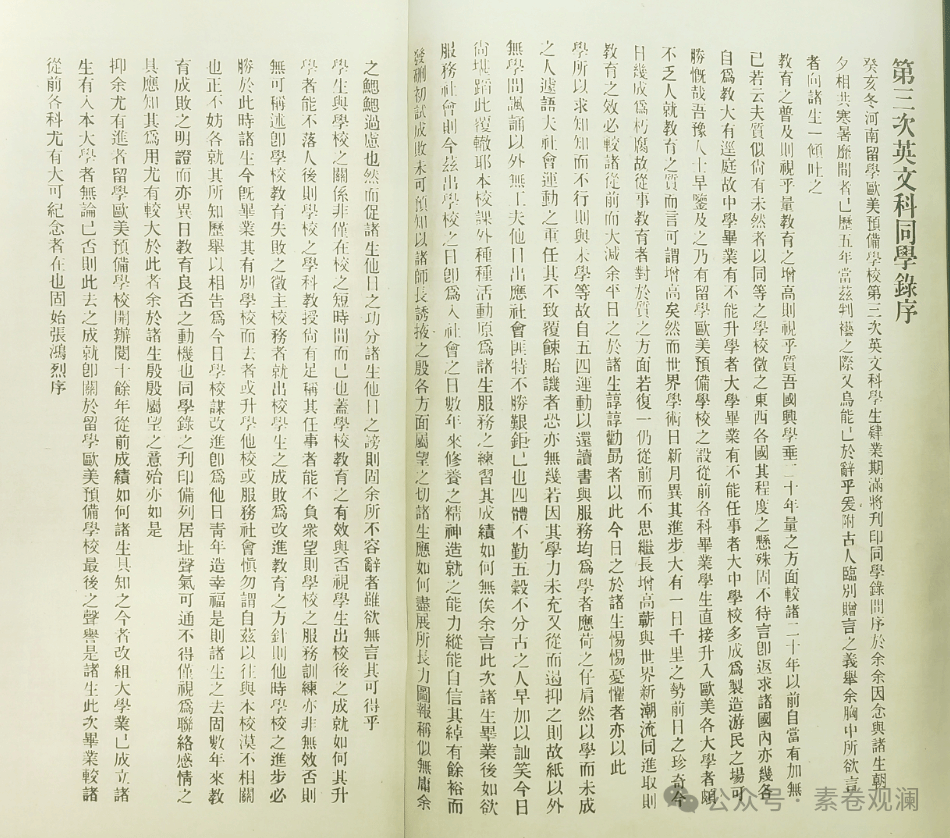

1922年,河南留学欧美预备学校升格为中州大学,这是我省第一所现代文理综合性大学。1923年第三次英文科学生毕业,毕业学生中的一部分转入本校大学部继续学习,一部分走向社会参加工作,还有一些后来考取国外学校留学深造。张校长饱含深情为《河南留学欧美预备学校第三次英文科同学录》写了序言:

张校长在洋洋千言的序言中谈了三个方面的问题:

其一,教育质量问题。教育的普及要看数量,教育的提高则要看质量。自清末兴学至1923年,二十年来各级各类学校增加了不少,但办学质量堪忧,不仅与国外同等级的学校比差距很大,而且国内各地的办学水平也是差异很大。因此,有的中学毕业生无法继续升学,有的大学毕业生无法胜任工作,令人感慨。河南的有识之士设立了留学欧美预备学校,各科毕业的学生,直接升入欧美各大学的人不少,我们的教育质量,不断提高。“然而,世界学术日新月异,其进步大有一日千里之势。前日之珍奇,今日几成为朽腐。”所以,我们从事教育的人,如果在质量方面仍然停留在过去,不思进取,不与世界新潮流同步,那么教育的效果必然会比从前大打折扣。张校长说:我平时对学生们谆谆教诲的,正是这一点;今天对学生们忧心忡忡的,也是这一点。

其二,传授知识与培养学生社会实践能力问题。学习是为了获取知识,但光有知识而不注重实际应用,那就和没有学习一样。自从“五四运动”以来,读书和服务社会都被视为学者应尽的责任,然而,让那些学业不成功者去承担社会的重任,恐怕很难不失败。将来他们进入社会,不仅无法胜任艰巨的任务,甚至连基本的生活能力都没有,古人早就对此加以嘲笑,难道我们今天还要重蹈覆辙吗?本校的各种课外实践活动,就是为了让学生们练习服务社会的能力,成绩如何,无需我多言。同学们毕业后如果想要走上工作岗位服务社会,那么今天离开学校的日子,就是进入社会的日子。几年来诸位在学校接受了各方面的培养,即使自信绰绰有余,但初次尝试,成败还不可预知。“以诸师长诱掖之殷,各方面属望之切,诸生应如何尽展所长,力图报称,似无庸余之鳃鳃过虑也。”然而,推动每位学生未来的成功,分担学生们未来的批评,是我义不容辞的责任。

其三,学生与学校声誉的关系问题。学生与学校的关系,绝非仅仅是学生在校之短时间而已也。学校教育是否有效,还要看学生走出校门后之成就如何。升学的学生如果在学业上能够不落后于他人,那么学校的学科教学还算有可取之处;进入社会的学生如果能够不负众望有所成就,那么学校的教育就不是无效的,否则,就标志着学校的失败。作为长校者,应该根据毕业生的成败来改进教育方针,这样未来的学校进步一定会超过现在。各位今天毕业了,千万不要认为从此以后与本校无关。不妨根据你们的经验,提出建议,帮助学校改进,为未来的青年创造幸福。各位同学的毕业既是几年来教育成败的明证,也是未来教育好坏的关键。

最后张校长说:留学欧美预备学校已经开办了十多年,从前的成绩摆在那里,大家都很清楚。因为学校已经升格、更名,你们未来的成就,将关系到留学欧美预备学校最后的声誉。因此,这次毕业的学生,比起从前各科的毕业生,有着更值得纪念的意义。

时为1923年,中国兴学已逾二十年,教育规模虽进一步扩大,但质量不如人意的现实依然严重,因而张校长慨叹不少学校沦为“制造游民之场” 。张校长的慨叹是数年前林伯襄校长所论 “有学乃与无学同”现象的继续。教育质量提升是一个永恒的话题,即便到了今天,高校毕业生走出校门后的踯躅、迷茫、求职难、没有竞争力,客观说,与学校培养目标和社会实际需求相脱节不无关系。

今年初,中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》,就是要解决我国高等教育发展中存在的突出矛盾,彻底重构国家人力资本的底层逻辑:让人才培养,从过去普惠化同质化的高等教育,转向真正的科研精英化、应用型人才和技能型人才三轮驱动培养;让高校发展,从同质化扩张,转向严格定位分层分类的梯度发展;让校企关系,从学术的封闭性,转向与产业的深度嵌入。就是集中现有教育资源,最大化培养尖端人才和急需人才,来服务于产业的升级需求和外部的科技博弈需要。先贤的夙夜忧叹,今已上升为举国之策。身处一线者,岂能熟视无睹?

学生走向社会后的成就大小决定了学校的声誉,张校长以拳拳之心、殷殷之情热切期望每位学生以实际成绩报效国家,从而证明学校教育的成功。

2017年两会期间,习近平总书记到上海代表团参加审议。针对复旦大学校长许宁的发言,习近平总书记说:大学更重要的是底蕴,不要太过在意那些国内外的大学排行榜,不能用干巴巴的指标评定人民心目中的好大学。办大学,最重要的是人们心中的声誉,是自己的底蕴,是自己的积累,这是需要长期积淀之后在人们心中形成的。习近平总书记的话讲出了办学的根本目的,但很可惜这么多年过去了,至今许多高校没有太在意这一点,也没有着力去抓这一根本问题,而是依然热衷于“帽子”、论文数等,甚至做着有损学校长远声誉的事情,根本不注重学校底蕴的长期积累。

河南大学一直在践行这些教育理念。比如,我们率先在全国高校建设的“符号馆”即明确宣示:让每个学生成为学校的骄傲是我们的目标,实现这一目标依靠每一位教师点点滴滴的辛劳。老师、同学就是我们学校闪闪发光的符号。张校长百年前的序言揭示了教育的永恒命题:质量追求、实践导向、学生为本、与时俱进。当前高等教育在技术赋能下虽取得突破,但核心矛盾并未消失,甚至因全球化与数字化而更加复杂。我们唯有回归“育人”初心,在传统与变革间寻找平衡,方能实现从“制器”到“树人”的升华。

饮水思源,树大根深。值乙巳清明即将到来之际,谨此纪念张鸿烈老校长!

(来源:公众号 素卷观澜)