民国时期河南大学的校长们,具有一些共同的优秀品质,如:全部校长有留学欧美或日本的背景,并大多获得了博士、硕士学位,接受了先进的教育理念,眼界开阔;中国传统文化学养深厚,注重在办学中融合中西文化;多为知名学者,在各自领域成就显著,学术造诣深;管理能力突出,在社会急剧动荡时期应对各种挑战,有效管理学校,保障教学秩序,带领学校稳步发展;注重自身的道德修养,谨遵“学高为师、德高为范”的职业信条,无私德负评。

鉴于诸位校长所具有的能力、资历以及河南大学的社会地位,所以有多人在长校前后或长校期间还担任河南省教育厅长,如张鸿烈、凌冰、查良钊、邓萃英、黄际遇、李敬斋等。民国期间战乱频仍,诸位校长在异常艰难的社会环境中,推动了河南大学的发展、壮大,为中国现代教育事业做出了不可磨灭的贡献。民国相去已远,让我们从一些校长面对学生时所展现出来的办学理念、办学思想作为切入点,缅怀他们对大学精神塑造、人才培养、文化传承等方面所做的奉献。

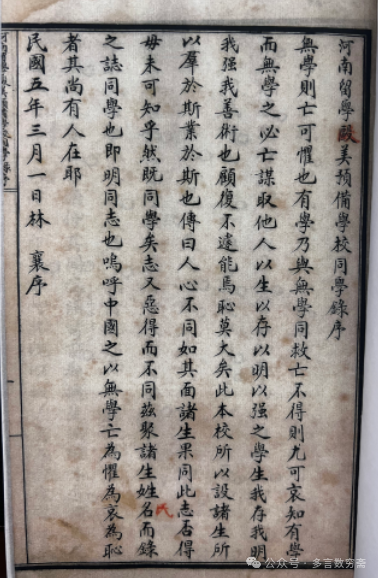

1916年,河南留学欧美预备学校的同学编印了同学录,他们邀请林伯襄为《同学录》作序:

林伯襄先生是河南留学欧美预备学校的首任校长。在《同学录》序言中,林校长直指教育与国家命运的深刻关联,开篇即以“无学则亡可惧也”警示国人:缺乏现代教育将直接导致民族危亡。这一论断源自清末民初中国积贫积弱的现实。当时的西方列强凭借科技与制度优势欺凌闭关锁国的中国,我们传统科举教育体系培养出来的人,已无法应对恶劣的竞争环境,急需建立现代教育体系,培养大批掌握先进科学技术的人才来振兴国家。同时,林先生又痛陈“有学乃与无学同”更为可哀----即便形式上兴办新学,若所学内容不能转化为救国能力,则教育仍形同虚设。这种“耻莫大矣”的忧愤,乃是对教育实效性的强烈呼唤。

他强调教育的目标是“谋取他人以生、以存、以明、以强之学,生我、存我、明我、强我善术也”。为什么要创办河南留学欧美预备学校让诸位同学“业于斯”?是为了培养兼具国际视野与本土问题意识的人才,“预备”后走出去学习西方的科技与制度,实现本土化转化,使中国摆脱“落后挨打”的困境。林先生问大家:诸生果同此志否?

文中反复出现“惧”“哀”“耻”:“中国之以无学亡为惧、为哀、为耻者,其尚有人在耶”,这种以耻感为动力的教育观,反映了近代“教育救国”一代学人的精神底色,也折射出近代知识分子在民族危亡中的集体焦虑。

林校长所讲的核心内容在于以教育为刃,劈开民族复兴之路。虽然今日之中国已非“救亡”语境下的弱者,高等教育规模也雄踞世界前列,但“有学乃与无学同”的隐忧仍在,毕业生“结构性失业”问题屡见不鲜。况且一些学校追求论文数量、攀比排名位次,却忽视解决“卡脖子”技术、社会治理等现实问题,这些与林先生批判的“无效之学”无异。所以说,林校长的疾呼虽已逾百年,但其思想对当下中国高等教育仍具镜鉴意义。

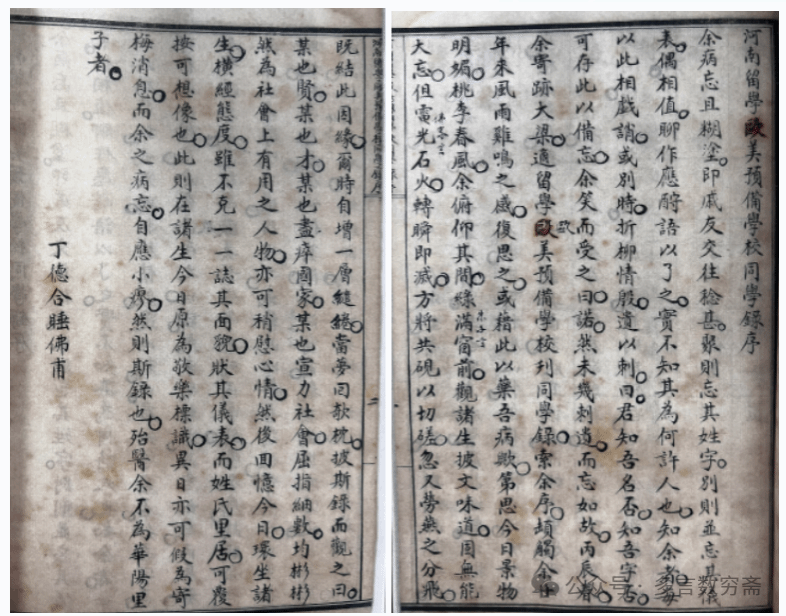

在同一本同学录中,当年接替林伯襄担任校长的丁德合先生也作了序:

丁先生以诗意语言抒发了对师生情谊、教育传承的深切感怀。他以“桃李春风”“绿满窗前”描绘校园生活的明媚,但旋即感慨“电光石火,转瞬即灭”----美好时光易逝,师生“共砚切磋”的日常终将面临“劳燕分飞”。既是对青春易老的喟叹,亦是对教育时光的珍视与怅惘、知识传承紧迫性的隐喻。《同学录》作为“敬乐标识”,记录学子“横经态度”的求学风貌,即使容颜难忆,仍可通过“姓氏里居”追溯同窗情谊。他日翻阅时,见诸生“某也贤,某也才,某也尽瘁国家”,成为“社会上有用之人物”,甚为慰藉师者之心。丁先生将个体成长与家国责任相联结,体现了教育者“以人载道”的理想。他不以学术成就为唯一标准,而更看重学生“宣力社会”的实践价值。“彬彬然为社会上有用之人物”的期待,折射出民国教育“经世致用”的核心理念----学问须走出书斋,转化为改造社会的力量。

丁先生的序言,如一幅民国教育的精神画卷:既有“俯仰其间”的当下沉浸,又有“梦回欹枕”的未来遥望;既见“电光石火”的哲思,更藏“寄梅消息”的绵长。在高等教育日益标准化、工具化的今天,重读此文,恰似一剂唤醒初心的良药。教育的终极目的,从来不是生产“标准化零件”,而是培育“有温度的生命”,让每一个学子在时代浪潮中,既成“有用之材”,亦为“有魂之人”。

(来源:公众号 素卷观澜)